【古代ギリシアの悲劇について】

「悲劇」と言うと、現代では一般的にハッピーエンドに終わらない、悲しい結末を迎える物語がイメージされることが多いでしょう。確かに、現代の一般的な悲劇と同様に、古代ギリシアにおいても悲劇の物語は残酷な結末に終わります。しかし、古代ギリシアの悲劇は単なる「悲しい物語」以上の意味を持ちます。万学の祖と呼ばれる古代ギリシアの哲学者アリストテレスは悲劇を次のように定義しています。曰く、「悲劇とは一定の大きさをそなえ完結した高貴な行為の再現であり、(中略)叙述によってではなく、行為する人物たちによっておこなわれ、あわれみとおそれを通じて、そのような感情の浄化を達成するものである」(引用:アリストテレース『詩学』、松本仁助訳、岩波文庫、1997年、34頁)。アリストテレスによれば、悲劇においては高貴な人間≒英雄の行為の「再現」(古希:「ミメーシス」μίμησις)、再現による憐れみや畏れといった感情の「浄化」(古希:「カタルシス」κάθαρσις)が重要であるとされます。

しかし、古代ギリシアの悲劇には上述の要素以上に現代の一般的な悲劇とは異なった決定的な特徴を持っています。それはギリシアの神々の存在です。

そもそも、古代ギリシア語で「悲劇」は τραγῳδία(トラゴーディア)と言いますが、この言葉はオリュンポス十二神の主神 ゼウス神の息子であり、豊穣とブドウ酒の神 デュオニソス神の象徴である「山羊」 τραγος(トラゴス)と、「歌」ᾠδή(オーデー)からなる合成語です。すなわち、悲劇はもともとデュオニソスに対する捧げものとして始まったものでした。

ギリシアの神々は起源だけではなく内容面においても悲劇に関わってきます。古代ギリシア悲劇において悲劇が起こる原因となるのは、神々が定めし運命と英雄の過剰なまでの意志や力のあいだに生じる葛藤です。古代ギリシア悲劇の傑作 ソポクレスの『オイディプス王』を例にとってみましょう。

【古代ギリシア悲劇の傑作『オイディプス王』】

【古代ギリシア悲劇の傑作『オイディプス王』】

『オイディプス王』(前427年頃成立)では神託が物語の鍵となっています。古代ギリシアの都市国家テーバイの王ライオスは「汝の子が汝を殺し、汝の妻との間に子をなす」との神託を得て、産まれた子の両のくるぶしを留め金で刺し貫いて(つまり子供が生き延びないよう足を負傷させて)山に捨てることにしました。この男の子は隣国コリントス王夫妻に拾われ、息子として育てられます。その子の名はオイディプス(「腫足」という意味)。そう、『オイディプス王』の主人公です。彼は周囲から自分がコリントス王の実子ではないとの噂を聞き、神に伺いを立てますが、そこで得られたのは「父親を殺し、母親を娶って子をなすであろう」という神託でした。父 コリントス王を敬愛する彼は神託が実現しないようにと自らコリントスを離れます。

その頃テーバイではスフィンクスと呼ばれる怪物が現れるようになっていました。この怪物は旅人を捕らえて「朝は4本足、昼は2本足、夜は3本足。これは何か」という謎を出し、解けない者を殺して食べていました。テーバイ王であるライオスはこの怪物に対処せんとしてデルフォイのアポロン神殿へと向かいます。道中、彼は三叉路で旅の者とも盗賊とも知れぬ男と出会い、行き違いからその男に殺されてしまいます。一方、コリントスを離れたオイディプスは怪物スフィンクスに出会い、謎々を投げかけられます。しかし、オイディプスは「それは人間だ。人間は赤ん坊の時には四足で這い回り、成長すると二足で歩き、老年になると杖をつくから三足になる」と見事に答え、スフィンクスを退治することに成功しました。彼は王を失って混乱するテーバイに怪物を倒した英雄として迎えられ、摂政クレオンによってテーバイの王座に就き、ライオスの妻イオカステを娶りました。二人のあいだには男女が二人ずつ生まれることになります。

しかし、オイディプスがテーバイの王になると、不作と疫病が続くようになります。苦しむテーバイの民草を助けんとしてオイディプスはクレオンをデルフォイに派遣、クレオンは「不作と疫病はラーイオス殺害の穢れの為である。殺害者を捕らえ、テーバイから追放せよ」という神託を得ます。オイディプスはテーバイの人々にライオス殺害犯の確保命令および殺害犯を匿う者への処罰を布告しました。オイディプスは国に禍をもたらした犯人を捕まえようとして手を尽くしますが、殺害犯は見つかりません。それもそのはず、ライオスをテーバイの王とは知らず三叉路で殺した旅の者とはオイディプス彼自身のことでした。しかし、オイディプスは自分がライオスの殺害者であるとは知りません。

クレオンは摂政としてオイディプスに助言を与えます。すなわち、テーバイに住む盲目の予言者テイレシアスにライオスの殺害者を尋ねてはどうか、と。クレオンの助言を受けたオイディプスは早速テイレシアスに使いを出して宮廷へと呼び寄せました。オイディプスの前に現われたテイレシアスはすぐに真実を悟ります。しかし、その真実とは何と残酷なことか。オイディプスのことを不憫に思ったテイレシアスは予言の結果を言おうとしません。ようやく真実が明らかになり国を救うことができる頼みの綱だと思って呼び寄せたのに、はっきりと物を言おうとしない、それどころか家に帰してくれと頼むテイレシアスに痺れを切らしたオイディプスは彼を「この人でなしめ!」となじってしまいます。その運命を不憫に思って敢えて残酷な真実を告げようとしなかったのに、こうも罵られてはテイレシアスも我慢できません。テイレシアスは遂に真実を言ってしまいます。「あなたの尋ね求める先王の殺害者は、あなた自身だ」と。これを聞いたオイディプスは激怒し、クレオンがテイレシアスと共謀して偽の予言をさせているのだと誤解します。呼び出され尋問されたクレオンはもちろん身に覚えのない疑惑は反駁するしかありません。次第に尋問は罵り合いへと発展してしまいますが、オイディプスの妻イオカステが現われて二人の罵り合いを仲裁しました。

テイレシアスの言葉を気に病むオイディプスを安心させるため、イオカステは予言など当てにならないと彼に言います。彼女によれば、以前にも恐ろしい予言があったがそれは幸いにして当たらなかったのだ、と。その予言とは先王ライオスとイオカステの間に産まれた子供についてでした。つまり「汝の子が汝を殺し、汝の妻との間に子をなす」と。しかし、ライオスはデルフォイへと向かう旅の途中、とある三叉路で盗賊に殺されてしまい、この予言は当たらなかった。イオカステはそう言ってオイディプスを落ち着かせようとします。

三叉路でライオスは殺された――この言葉はオイディプスに一層の不安を募らせました。なぜなら彼には思い当たる節があったからです。真実とは決していつも都合の良いものとは限りません。そして、その真実が恐ろしいものである場合、人は意識的にあるいは無意識的にそれを知ることを拒もうとするものです。しかしながら英雄オイディプスは弛まぬ意志を持ってその恐れに立ち向かい、彼女に尋ねます。それはどこの三叉路であったか、いつ頃のことであったか、ライオスはどのような見た目であったか、と。疑惑は不安を産み、不安に駆られた問いは一歩また一歩と疑惑を確信へと導いていきます。ライオスの供の者は何人いたのか――オイディプスは恐れを抱きながらも事を明らかにせんと意を決して彼女にそう尋ねました。彼女の答えた人数、それにその内訳はオイディプスの記憶と全く合致するものでした。場所や時間だけではなく従者の数まで符合してはもう希望はないように思えます。しかし、オイディプスはそれでも彼女の答えのなかに一縷の望みを見つけます。彼女によれば、供の者のうち一人は生き延びて今はテーバイの街から離れて羊飼いをしており、そして彼が報告したところによれば、先王ライオスは盗賊「ども」に殺されたとのことでした。つまり、オイディプスが三叉路で旅の一団を殺した時、彼は一人であったのですから、その生き残りの羊飼いを連れてきてその報告に間違いがなければ、彼はライオスの殺害者ではないということになります。そこで彼はこの羊飼いを連れてくるよう命じます。

羊飼いを待っている間、オイディプスの故郷コリントスから使者が彼のもとへと到着します。使者はオイディプスの父であるコリントス王が病で亡くなったこと、コリントスの民はオイディプスをコリントスの王に迎えたいと言っていることを伝えに来たのでした。これを聞いてオイディプスは安心します。というのも、コリントス王が病死したことで、かつての若き彼に与えられた「父親を殺し、母親を娶って子をなすであろう」という神託が実現しなかったからです。しかし、彼はコリントスに王として戻ることを拒否します。彼は自分がコリントス王の息子であるのだから、コリントスに戻ることで神託がわが身の上に証しされないとも限らないのではないかと考えたのです。その言葉を聞いて使者は彼に言います。「ご安心されよ、貴方様はコリントス王の実子ではないのだから」と。この言葉を聞いてオイディプスは驚き、さらに詳しく語るよう使者に促します。彼によれば、当時羊飼いであった彼の仲間が両足のくるぶしを留め金で刺し貫かれて捨てられていたオイディプスを山で見つけて自分に渡し、自分はその子をコリントス王夫妻に渡したとのことでした。しかも、その羊飼いの仲間とはライオスの供の者の生き残りである、と。

それを聞いたイオカステは顔を蒼白にさせます。というのも、自らの子のくるぶしを留め金で刺し貫いたのは、他でもないイオカステ自身だったからです。羊飼いを急ぎ連れてくるよう命令しようとするオイディプスをイオカステは必死に説得します。しかし、真実を知りたいという欲求は時にはあらゆるものにも勝るものです。自らの出生の秘密を明かそうとするオイディプスはイオカステの言葉に耳を貸しません。遂には彼は彼女が夫である自分の卑賎な生まれを隠したくて止めようとしているのだと考え、羊飼いを連れてくる命令を出します。これを聞いてイオカステは絶望し、宮殿のなかへと走り去ってしまいました。

しばらくすると、件の羊飼いが連れて来られました。オイディプスは羊飼いに自らの出生を尋ねますが、その秘密を知る羊飼いはなかなか口を割ろうとはしません。今にも飲み込まれてしまいそうな不安と一縷の希望とに駆られて、オイディプスはこの老人を脅して秘密を吐かせようとします。

オイディプス:どこからその子を手に入れた?自分の子か、他人の子か。

羊飼いの男:わたしの子ではありません。さるおかたより、渡されましたもの。

オイディプス:それはこの町の誰だ?どの家からだ?

羊飼いの男:お願いでございます、王さま、どうかこれ以上は、ごかんべんを!

オイディプス:もう一度このわしに、同じことを尋ねさせてみよ、お前の命はないぞ。

羊飼いの男:仕方がない、申します――あれは、ライオスさまのお家に、生まれた子でありました。

オイディプス:奴隷か、それともライオスの、身内として生まれた子か?

羊飼いの男:ああ、いまやとうとう、口にするのも恐ろしいことを、言わねばならぬ羽目に追いつめられたか!

オイディプス:このわしにとっても、聞くも恐ろしいこと。それでもわしは、聞かねばならぬ!

羊飼いの男:――ライオスさまの、御嫡子ということでございました。その事情は、内においでの奥方さまが、誰よりもよく御存じのはず。

オイディプス:なに、彼女がお前に与えたとな?

羊飼いの男:はい、王さま。

オイディプス:何のために?

羊飼いの男:殺すようにとの、御言いつけ。

オイディプス:非情にも、みずからの子を?

羊飼いの男:それは不吉な神託を、恐れられたがため。

オイディプス:どのような?

羊飼いの男:その子がやがて、親を殺すであろうとの、お告げでございました。

(引用:ソポクレス『オイディプス王』、藤沢令夫訳、岩波文庫、1999年、106-108頁)

オイディプスはその真実が自らを滅ぼすかもしれないことを知りながらも、その恐れに立ち向かって真実を明かさんとします。しかしやはり、その真実とは残酷なものでした。彼はそれとは知らずに自らの父を殺し、また自らの母を娶って子を成してしまっていたのでした。神託は英雄オイディプスがどれだけ強固な意志をもって抗っても変えられなかったのです。真実を知ったオイディプスは叫びます。

「ああ、思いきや!すべては紛うかたなく、果たされた。おお光よ、おんみを目にするのも、もはやこれまで――生まれるべからざる人から生まれ、まじわるべからざる人とまじわり、殺すべからざる人を殺したと知れた、ひとりの男が!」(引用:同書、108-109頁)

彼は宮殿のなかへと走りますが、先んじて真実を知ってしまったイオカステは既に自殺してしまっていました。罪悪感に苛まれたオイディプスも自らの目を潰してしまいます。「もし目が見えていたなら、冥府を訪れた時にどのような顔をして父と母を見ればよいのか」と。そして彼はクレオンに自身をテーバイから追放するよう頼み、自ら乞食になったのでした。

彼が弛まぬ意志をもって追及すればするほど、皮肉にも彼はその殺害犯が自分自身であるという真実に近づいていき、遂にはその真実を知ってしまいます。繰り返しになりますが、『オイディプス王』の物語で重要になってくるのは「神託」あるいは「運命」です。「神託」に抗おうとすること自体が既にして「神託」に組み込まれており、英雄が強固な意志をもって抗おうとすればするほど「神託」の成就はますます確かなものとなります。過酷な運命とそれに抗おうとする英雄の破滅ーーこれこそが古代ギリシア悲劇のエッセンスです。

(画像:ギュスターヴ・モロー『オイディプスとスフィンクス』)

【『オイディプス王』と20世紀ヨーロッパ】

ソフォクレスの悲劇『オイディプス王』は後世にも様々な影響を与えました。20世紀ドイツの精神分析学者であるジークムント・フロイト(1856-1939)は「エディプスコンプレックス」という理論を展開しました。精神分析学の創始者である彼は父親を殺し、母親と近親相姦に至るこの悲劇に人間の無意識的な心理状態を看取し、「超自我」Das Über-Ichと呼ばれる道徳観や良心が生まれる過程の説明をこの悲劇の克服に求めました。

ソフォクレスの悲劇『オイディプス王』は後世にも様々な影響を与えました。20世紀ドイツの精神分析学者であるジークムント・フロイト(1856-1939)は「エディプスコンプレックス」という理論を展開しました。精神分析学の創始者である彼は父親を殺し、母親と近親相姦に至るこの悲劇に人間の無意識的な心理状態を看取し、「超自我」Das Über-Ichと呼ばれる道徳観や良心が生まれる過程の説明をこの悲劇の克服に求めました。

彼によれば、幼児期において男児は潜在的に「父親を殺して母親を独占したい」という願望を持っていますが、同時に去勢不安という形で父親からの処罰に対する不安も持っています。すなわち、男児はその幼児期において、母親からの愛情の希求と父親からの処罰の不安という葛藤(=コンプレックス)に苛まれているのです。この葛藤をフロイトは「エディプスコンプレックス」と名付けました。しかし、男児はこの葛藤を克服しようとします。彼は去勢不安から父親への敵意を次第に無意識下へと抑圧し、また、父親と同一化することで母親の愛情を獲得しようとするのです。この葛藤を克服する過程および結果として「超自我」が芽生えるとフロイトは説明します。

「超自我」Das Über-Ich という言葉は「超える」über と「自我」Ich から成り立ちます。すなわち、「超自我」とは「自我」を「超えて」、または「自我」の「上」にあって「自我」(および「無意識」)を律するもの、一般に道徳や良心と言われるものです。また、überには「超克」の意味もあります。すなわち、「己」を「超克」するという意味をも「超自我」は包含しているのです。実際、フロイトは「超自我」が生成される過程を「エディプスコンプレックス」の「超克」によって説明しました。彼はこの「超克」が上手くいかなかった場合、言い換えれば「悲劇」が起こってしまった場合に様々な神経症が生じると言います。「エディプスコンプレックス」を中心とするフロイトの精神分析によって20世紀の心理学は発展していきました。しかし、それだけではなく彼の理論は同時に20世紀の作家たちにも多大な刺激を与え、多くの名作が生まれるきっかけともなりました。『オイディプス王』という古代ギリシアの文学作品は遥かな時を超え、フロイトの精神分析を経由して20世紀の作家たちにインスピレーションを与えたのです。

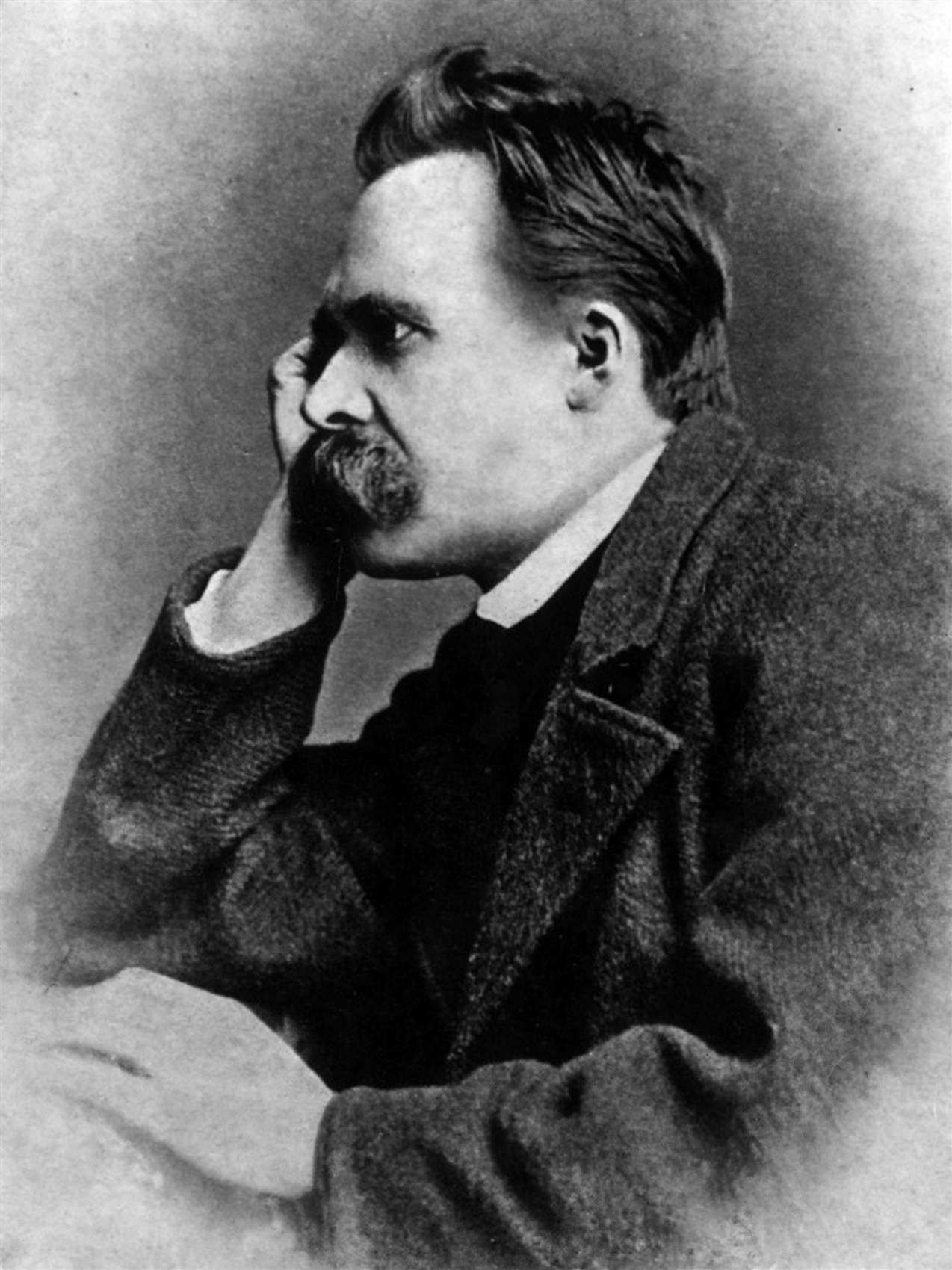

また、古典文献学者であり、20世紀以降の哲学・文学・政治などの諸分野において広範かつ大きな影響を与え、現在も与え続けているドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900)もこの悲劇に影響を受けています。

また、古典文献学者であり、20世紀以降の哲学・文学・政治などの諸分野において広範かつ大きな影響を与え、現在も与え続けているドイツの哲学者フリードリヒ・ニーチェ(1844-1900)もこの悲劇に影響を受けています。

彼はその初期の著書『悲劇の誕生』(1872年)において、「デュオニソス的なもの」と「アポロン的なもの」の和解によって「アッティカ悲劇」が生まれたと言います。理性的な「明晰さ」や「中庸」などを表象するアポロン神に対置されるデュオニソス神は「陶酔」や「過剰」のような非理性的な「混沌」を表象します。

アポロンは最もギリシア的な神とされます。実際、古代ギリシアの為政者たちは、神話の時代からことあるごとにデルフォイに使者を送り、そこで授けられた神託を政治の指針としていました。この神を祭るデルフォイ神殿には有名な「汝自身を知れ」γνῶθι σεαυτόν という箴言が刻まれていました。この「汝自身を知れ」という言葉にニーチェは注目します。哲学の父ソクラテスが「無知の知」へと至るきっかけとなったこの箴言をニーチェは「度を超すなかれ」という意味として捉えます。つまり、ニーチェによれば「倫理的な神としてのアポロンは、その信奉者にたいして中庸を要求し、また中庸を守り得るように自己認識を要求する」神なのです。

この最もギリシア的な神に対し、デュオニソスは元来東方(小アジア)に起源を持つ神でした。ギリシア人にとって東方の人々は「野蛮人(バルバロイ)」βάρβαρος であり、それゆえデュオニソスも「野蛮な」性質をもつ神として「陶酔」や「(理性に対置される意味での)感性」、「過剰」といった「非アポロン的な」要素を付与されたのでした。

デュオニソスの象徴である「山羊」 τραγος(トラゴス)と「歌」ᾠδή(オーデー)の合成語である「悲劇」τραγῳδία(トラゴーディア)はこの神に対する捧げものでした。この悲劇の主人公たちは「過剰(=デュオニソス的)」なまでの「意志」や「力」を持つ存在です。つまり、ニーチェによれば悲劇の主人公たちは「デュオニソスの仮面(仮面=ペルソナ=人格)」なのです。しかし、彼らの「意志」や「力」の「過剰」を許さない存在がいます。それは「中庸」を要求する「倫理的な神」アポロンです。すなわち、悲劇の主人公の没落はまさしく彼ら自身が持つ「過剰」な「意志」や「力」に由来するのであり、また「過剰」な「意志」と「力」を持つがゆえに、彼らはその運命に「悲劇的」に抗おうとするのです。それゆえ、ニーチェは古代ギリシアの「悲劇」における主題は「デュオニソスの苦悩」であると規定します。

つまりニーチェによれば、芸術家(悲劇作家)の「叙事詩的造形の明晰さと緻密さ(=アポロン的なもの)」による「デュオニソスの苦悩」の形象化、すなわち「デュオニソス的なもの」と「アポロン的なもの」の和解こそが「アッティカ悲劇」のエッセンスなのです。

ニーチェにとって『オイディプス王』はまさしくこの「デュオニソスの苦悩」を描いた作品でした。

主人公オイディプスは怪物スフィンクスの謎を解く「すぐれた(=過剰な)知恵」を持つゆえに、まさしくアポロンを祭るデルフォイ神殿の神託によって「父親を殺し、母親を娶る」という悲惨に陥る運命に定められており、またその「すぐれた知恵」と王という「力」ゆえにその運命に抗おうとするのであり、そしてその「すぐれた知恵」と「力」ゆえに真実に辿り着いてしまうのです。

主人公オイディプスは怪物スフィンクスの謎を解く「すぐれた(=過剰な)知恵」を持つゆえに、まさしくアポロンを祭るデルフォイ神殿の神託によって「父親を殺し、母親を娶る」という悲惨に陥る運命に定められており、またその「すぐれた知恵」と王という「力」ゆえにその運命に抗おうとするのであり、そしてその「すぐれた知恵」と「力」ゆえに真実に辿り着いてしまうのです。

ニーチェは『オイディプス王』のその後を描いたソフォクレスによる『コロノスのオイディプス』について語ります。『オイディプス王』においては自らの運命に抗ったオイディプスですが、『コロノスのオイディプス』では自らの運命を徹底して受け入れます。この「受苦者」としての「運命のしわざ」に「純粋に身を任せきっている」オイディプスに、ニーチェは「純粋に受動的な態度」によって自らの「運命のしわざ」を克服する生を見ます。オイディプスが「純粋に受動的な態度」に至ることができたのは、まさしく彼を「途方もない悲惨」に陥れた「すぐれた知恵」ゆえであるとニーチェは語ります。すなわちニーチェにとって、彼の「運命」を決定づけた「すぐれた知恵」は「運命」を彼の「純粋に受動的な態度」によって克服され、「聖者の凱歌」を奏しながら神々しい光を放っているのです。

「デュオニソス的なもの」を持つゆえの「苦悩」と「受苦」として「運命」を「純粋に受動的な態度」で受け入れる「生」――ニーチェが悲劇『オイディプス王』に見たこの「生」がのちに彼の哲学の主要テーマとなる「運命愛」へと導いたと言えるのではないでしょうか。

ソフォクレスの『オイディプス王』はこのように、現代に至るまで多くの分野に影響を及ぼした思想家たちに様々なインスピレーションを与えました。『オイディプス王』はその成立から2000年以上経ってもなお、時代を超えて読み継がれる不朽の作品なのです。この作品こそまさしく「古代ギリシア悲劇の傑作」と言うことができるでしょう。

(画像1枚目:マックス・ハルバーシュタット撮影『葉巻を持つフロイト』)

(画像2枚目:グスタフ・シュルツェ撮影『フリードリッヒ・ニーチェの肖像』)

(画像3枚目:ドミニク・アングル『スフィンクスの謎を解くオイディプス』)

オイディプス王 : アテネ公演 by

オイディプス王 : アテネ公演 by