『The Road Less Traveled』は、心理学、哲学、そして宗教的観点を融合させたベストセラー書籍であり、アメリカの精神科医M・スコット・ペックによって1978年に出版されまし た。「Transference: An Outdated Map」という章では、このような話が語られています。

た。「Transference: An Outdated Map」という章では、このような話が語られています。

ある30代の男性技術者の話が紹介されています。彼は妻が子供を連れて家を出てしまったことから心理療法を受け始めましたが、彼の心の中には幼少期に形成された「人は信用できない」という考え方が強く根付いていました。 彼はこの考えをすべての大人に当てはめ、妻だけでなく、心理療法士や権威者も信用できないと感じていました。

そのため、療法の途中で何度も予約をキャンセルし、様々な理由をつけて逃げ出しました。最終的に彼は療法士との関係を断ち切り、療法士もまた「信用できない人」と見なしてしまったのです。幼少期に形成された古い心のマップをそのまま大人になってからの現実に当てはめてしまうこと、つまり「転移」がいかに問題を引き起こすかを示しています。

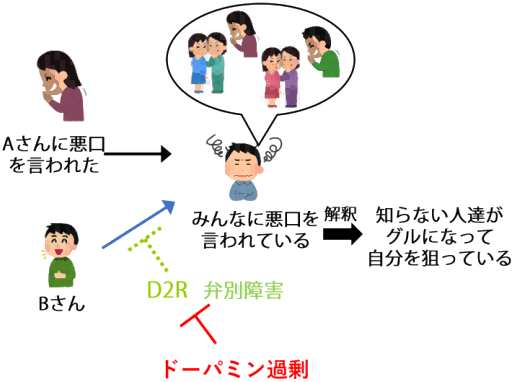

東京大学柳下グループの研究によれば、統合失調症では周囲の皆が悪口を言っているのではないかなどと感じてしまう被害妄想があり、その原因として周囲の環境情報に対して過剰な価値情報を帰属してしまうことが考えられています。

例えば、実際に Aさんに自分の悪口を言われ不快に思うとドーパミンが上昇し、D1受容体を介して Aさんの話をしている姿に対して不快な価値情報が割り当てられ、同時に汎化して他の人に対しても不快な価値情報が広がって割り当てられます。

通常、Bさんは悪口を言っていないということから自分の価値情報を訂正できますが、ドーパミン過剰状態などでD2受容体経路がうまく働かないと、誤った記憶の訂正ができなくなります。この結果、現実と乖離した価値情報の帰属障害が起こります。この状態が悪化すると次第に自分は狙われているのではないか、監視されているのではないかというように認知的に解釈され、妄想が発展するものと考えられています。

このように、過去の経験や神経系の働きによって私たちの認知や感情は大きく左右されますが、それによって生じるストレスや不安に対して、どのように対処していけばよいのでしょうか。

参考文献:

Iino Y, Sawada T, Yamaguchi K, et al. Dopamine D2 receptors in discrimination learning and spine enlargement. Nature. 2020;579(7800):555-560.

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2115-1

画像出典: 統合失調症治療薬(ドーパミン D2 受容体阻害剤)や妄想症状の機構を解明