神経細胞の仕組みがわかったところで、今度は「失望」という気持ちがどのように脳で生まれるのかを考えてみましょう。

前述の通り,側坐核(NAc)は、大脳基底核の一部であり、腹側被蓋野(VTA)からのドーパミン神経の入力を受ける(濃い青)報酬系において重要な役割を果たしています。ドーパミンは代表的な神経伝達物質の一つであり、ドーパミン受容体と結合することで報酬系(やる気や意欲、学習など)に関連しています。

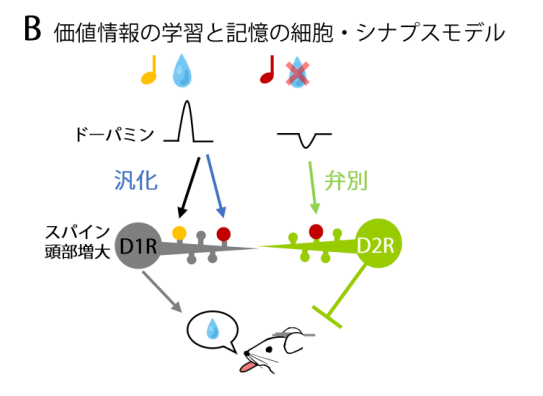

ドーパミン受容体には主にD1受容体(D1R)とD2受容体(D2R)の2種類があり、D1Rは神経活動を促進する興奮性の働きを持ち、D2Rは神経活動を抑制する抑制性の働きを持っています。側坐核には、ドーパミンD1Rを発現するD1細胞群と、D2Rを発現するD2細胞群がほぼ均等に存在し、それぞれが報酬処理において異なる機能を担っています。D1RとD2Rが学習や記憶においてそれぞれ具体的にどのような役割を果たしているのかについては、動物実験を通じて解説していきます。

参考文献:

[1].Becker-Krail DD, Walker WH 2nd, Nelson RJ. The Ventral Tegmental Area and Nucleus Accumbens as Circadian Oscillators: Implications for Drug Abuse and Substance Use Disorders. Front Physiol. 2022;13:886704. Published 2022 Apr 27.

https://doi.org/10.3389/fphys.2022.886704

[2].Tyler J, Podaras M, Richardson B, et al. High intensity interval training exercise increases dopamine D2 levels and modulates brain dopamine signaling. Front Public Health. 2023;11:1257629. Published 2023 Dec 19.

https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1257629

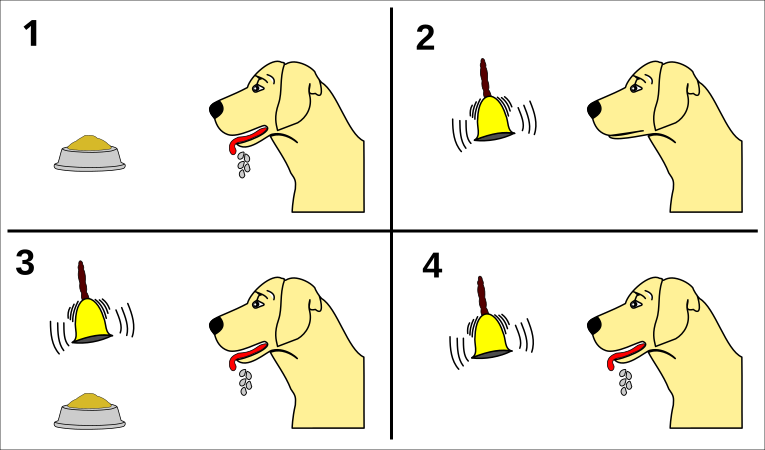

動物は、無条件に反応を引き起こす刺激(無条件刺激、例えば餌で唾液が出る)と、もともと反応を引き起こさない刺激(条件刺激、例えばベル)を繰り返し組み合わせて提示されると、やがて条件刺激だけで反応するようになります(条件反射)。この学習の過程で、スパインは形や機能に変化を起こし、神経回路内でシナプス結合が強化されます。

東京大学柳下グループが行った、報酬学習に関連する実験を紹介します。

🧪 実験①:報酬学習とD1受容体

デザイン:6 kHzの音に水の報酬を結びつけてマウスを訓練し、10 kHzの音への反応も観察。

結果:

結論:D1Rはドーパミン上昇を検出し、報酬学習や汎化に関与。

参考文献:

Iino Y, Sawada T, Yamaguchi K, et al. Dopamine D2 receptors in discrimination learning and spine enlargement. Nature. 2020;579(7800):555-560.

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2115-1

画像出典: 統合失調症治療薬(ドーパミン D2 受容体阻害剤)や妄想症状の機構を解明

次に、東京大学柳下グループが行った、予測修正に関する実験を紹介します。

🧪 実験②:予測修正とD2受容体

デザイン:6 kHzは報酬あり、10 kHzは報酬なしで訓練し、10 kHzへの反応の変化を観察。

結果:

結論:D2Rはドーパミン低下によるがっかり信号を検出し、過剰な予測を修正する役割を担う。

参考文献:

Iino Y, Sawada T, Yamaguchi K, et al. Dopamine D2 receptors in discrimination learning and spine enlargement. Nature. 2020;579(7800):555-560.

https://doi.org/10.1038/s41586-020-2115-1

画像出典: 統合失調症治療薬(ドーパミン D2 受容体阻害剤)や妄想症状の機構を解明

これまでの実験からわかるように、脳は単にご褒美を追い求めるだけでなく、「失望」から学ぶ仕組みも備えています。

予想外に報酬を得たとき、ドーパミンが一過的に上昇し、D1受容体を介して報酬の学習が強化されます。

一方、予測した報酬が得られなかったときにはドーパミンが一過的に低下し、このがっかり信号がD2受容体により検出され、脳は過剰な期待を修正し、誤った学習が広がらないようにします。私たちの生活や成長にとって、実は良いことでもあります。

つまり、「失望は失敗ではなく、現実に基づいて予測を更新するための脳の働き」なのです。私たちは失望を通じて環境の理解を深め、行動を調整し、より適切な判断ができるようになります。言い換えれば、失望とは脳が教えてくれる『期待を見直してみよう』というメッセージなのです。

もし外界への期待をうまく修正できないままでいると、誤った予測が積み重なり、感情や判断に影響を与えるだけでなく、日常生活に支障をきたし、最終的には心の不調や精神疾患につながる可能性があります。

次に、そうした期待の修正がうまくいかなかった場合に、現実の生活にどのような悪影響が現れるのかを、具体的な事例を通して見ていきましょう。